أفكار ضد الرصاص

هل حرق الكتب أو اغتيال الكُتاب يقتل أفكارهم؟

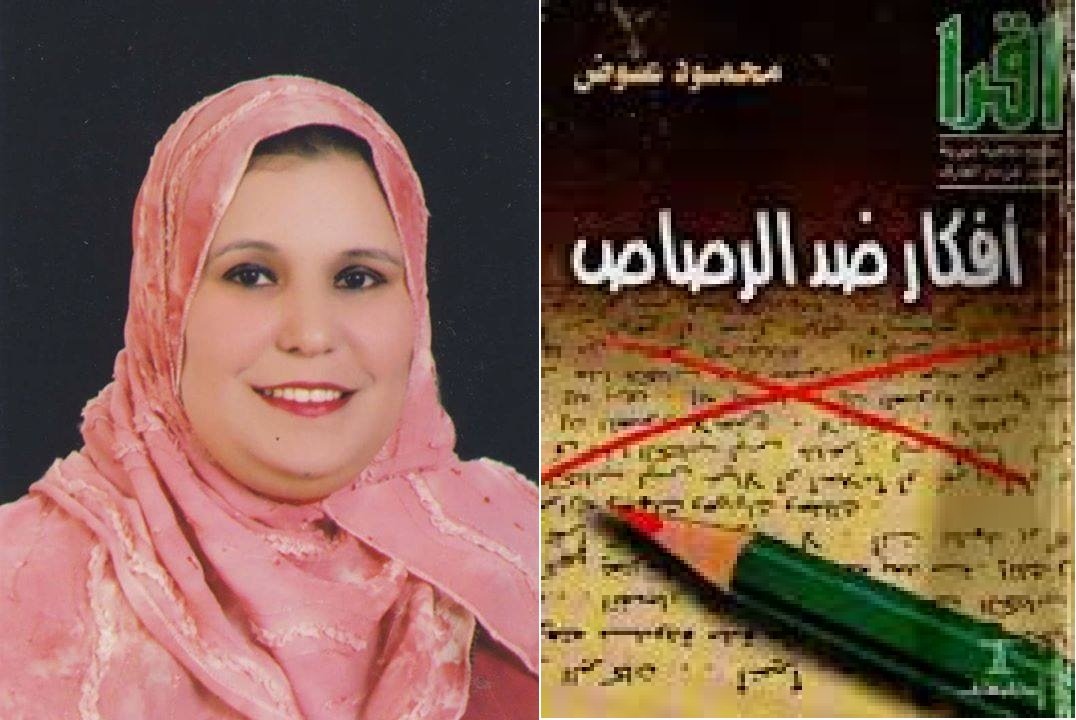

بقلم : رباب يحيى

الكتاب: أفكار ضد الرصاص

المؤلف: محمود عوض

الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب

في مجتمعات تتوجس من الحرية يصبح التفكير جريمة، وتتحول الكتابة إلي فعل سيئ السمعة، ويبدو الكتاب كمسجل خطر، وكاتبه متهمًا مدانًا حتي لو ثبتت براءته.

كان كتاب “أفكار ضد الرصاص” للكاتب محمود عوض، أحد أكثر الكتب توزيعا فى تاريخ الكتب العربية، لأنه كان يتناول قضية ماتزال مستمرة حتى الآن: هل حرق الكتب أو اغتيال الكُتاب يقتل أفكارهم؟.

بدأب باحث مدقق، وعقل صحفي موهوب، تجول بنا محمود عوض وسط أوراق وحيثيات أربع جرائم قتل ـ حسب وصفه ـ القتيل فيها كتاب، والقاتل سلطة بكل ما تملكه من نفوذ وأسلحة وجبروت.

منهج محمود عوض فى الكتابة جعل الكتاب صالحاً للوقت الحاضر، فهو ناقش فكرة اغتيال الأفكار واغتيال الكُتب وحرقها، معنوياً أو مادياً، اختار كتب:

“طبائع الاستبداد” لعبد الرحمن الكواكبي،

و”تحرير المرأة” لقاسم أمين،

و”الإسلام وأصول الحكم” لعلي عبدالرازق،

و”في الشعر الجاهلي” لطه حسين،

واستعرض فكرة الاغتيال المادي والمعنوي للكُتّاب بصرف النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مع أفكارهم، ورأى أن هؤلاء المؤلفين الذين كان كل منهم يبحث عن الحرية في اتجاه ما، حرية الإنسان ضد الاستبداد، وحرية المرأة، وحرية الدين والأدب، وتعرض كل منهم للبطش: اغتيل الكواكبي، وحوصر قاسم أمين، وتعرض علي عبدالرازق، وطه حسين لحملات تشويه، ورغم ذلك فقد بقيت أفكارهم حتى تلك التى تراجعوا عنها أو أجبروا على مخاصمتها.

قدم محمود عوض قراءة جديدة للجرائم الأربع، وسطر مرافعة رائعة خلص منها إلي طلب براءة وتقدير وإكبار لموكليه، وأشار بأصابع الاتهام إلي المجرم الحقيقي: السلطة التي قررت إعدام الكتب الأربعة، بقصد تحذير آخرين من السير علي دربها.

اللافت أن محمود عوض نفسه تعرض للاغتيال المعنوي، في دار “أخبار اليوم” التي شهدت نجوميته وتوهجه، حيث تم منعه من الكتابة في المكان الذي ساهم في بنائه، تعرض لظلم وهو الكاتب الذي ظل يدافع عن الحرية، بالرغم من أنه لم يتول منصبا، ولم يطمع سوى في أن يظل يكتب، وبقيت أفكار محمود عوض، ورحل الذين ظلموه واضطهدوه.

قاسم أمين.. الصديق المنبوذ:

يقول المؤلف أن قاسم أمين أصدر كتابه “تحرير المرأة” عام 1898، وكان يخشى أن يتحمل وحده مسئولية إصدار هذا الكتاب، فعرض على أحد أصدقائه أن يشترك معه في تأليفه، وهذا الصديق هو أحمد شفيق باشا رئيس الديوان الخديوي الذي تخرج من مدرسة العلوم السياسية وكلية الحقوق بباريس، ولكن الخوف تغلب على أحمد شفيق فاعتذر بأن “الأفكار لم تتهيأ بعد لقبول مثل هذه الدعوة”، وكان قاسم أمين هو الآخر يعلم أن الأفكار لم تتهيأ بعد لقبول الدعوة إلى تحرير المرأة، لكنه سأل نفسه: من الذي يحب صديقه أو وطنه أكثر: أهو الذي يكشف الستار عن عيوبه ويظهرها له كما هي؟، أم الذي يغض البصر عن نقائصه ويخفيها عليه ويمدحه ليسره؟، لاشك أن الأول هو الصديق المكروه، والثاني هو العدو المحبوب.

اختار قاسم أمين أن يكون الصديق المكروه، أو المنبوذ، طالما يريد أن يكشف لوطنه عن عيوبه كما هي، لينبه وطنه إلى ضرورة التخلص من هذه العيوب.

فكتب قاسم أمين: “هل صنعنا شيئاً لتحسين حال المرأة؟، هل قمنا بما فرضه علينا العقل والشرع من تربية نفسها وتهذيب أخلاقها وتثقيف عقلها؟ أيجوز أن نترك نساءنا في حالة لا تمتاز عن حالة الأنعام؟، أيصح أن يعيش النصف من أمتنا في ظلمات من الجهل بعضها فوق بعض لا يعرفن فيها شيئاً مما يمر حولهن. كما في الكتاب صم بكم عمي فهم لا يعقلون؟”.

هكذا يتساءل قاسم أمين في كتابه “تحرير المرأة”، إنه يسجل الفجوة الضخمة بين الرجل والمرأة، لماذا لا تتعلم المرأة كالرجل؟ إن “تربية العقل والأخلاق تصون المرأة ولا يصونها الجهل، بل هي الوسيلة العظمى لأن يكون في الأمة نساء يعرفن قيمة الشرف وطرق المحافظة عليه، إن من يعتمد على جهل امرأته، مثله كمثل أعمى يقود أعمى، مصيرهما أن يترديا معاً في أول حفرة تصادفهما في الطريق”.

ثم ينتقل قاسم أمين إلى الموضوع الثاني “الحجاب”، فيناقش أصله وتاريخه، ثم يقول: “إنني لا أزال أدافع عن الحجاب وأعتبره أصلاً من أصول الأدب التي يلزم التمسك بها، غير أني أطلب أن يكون منطبقاً على ما جاء في الشريعة الإسلامية.. لا أدري كيف نفتخر بعفة نسائنا ونحن نعتقد أنهن مصونات بقوة الحراس وارتفاع الجدران. أيقبل من سجين دعواه أنه رجل طاهر لأنه لم يرتكب جريمة وهو في السجن؟”.

هكذا، يناقش قاسم أمين قضية الحجاب، ومن قبلها قضية تعليم المرأة، إنه لا يدعو إلى السفور ولكنه يدعو إلى الحجاب الشرعي، لا يهاجم الحجاب بل يعتبره أصلاً من أصول الأدب، يرى تحصين المرأة بالتربية السليمة، ولكنه يطالب بتعليمها حتى الابتدائي، يرى إعطاء المرأة فرصة للعمل كالرجل، لكنه يشترط أن يكون ذلك في حالات الضرورة القصوى كفقرها، أو وفاة زوجها، أو عدم زواجها.

يقول محمود عوض في صفحة (48): “لقد ألقى قاسم أمين حجراً في المياه الساكنة، لقد هز المجتمع بعنف، وأعطاه مرآة يرى فيها واحداً من عيوبه بلا رتوش، وحتى لا ينبهنا شخص ثان إلى عيوبنا، حتى لا يوقظنا شخص ثالث من نومنا العميق، لابد أن يلقى قاسم أمين جزاءه، لابد أن يجري اتهامه وتتم إدانته علناً، من الآن سينظر إليه المجتمع باعتباره مارقاً، فاجراً، محرضاً النساء على الفساد، هكذا ببساطة شديدة تحول القاضي إلى متهم”.

إن قمة القطيعة الاجتماعية التي مارسها المجتمع ضد قاسم أمين هي قرار الخديو عباس بمنعه من دخول قصر عابدين، عقاباً على آرائه (الفاجرة) في كتاب “تحرير المرأة”. وأحس قاسم أمين قبل أن تمضي سنة واحدة على صدور كتابه أنه يعيش كالمنبوذ، رغم أن له أصدقاء على رأسهم الشيخ محمد عبده وسعد زغلول وأحمد لطفي السيد، كانوا يوافقونه على كل ما كتبه، لكنهم جميعاً التزموا الصمت، ولم يجرؤ واحد منهم على تأييد الكتاب علناً، بل أن أحمد لطفي السيد لم يفعل ذلك إلا بعد أن مات قاسم أمين، وسعد زغلول لم يفعل إلا بعد أن أصبح زعيماً قومياً لمصر سنة 1919.

عندما مات قاسم أمين في 23 أبريل سنة 1908، كان في الثالثة والأربعين، مات بالسكتة القلبية، ولعلها السكتة القلمية.

عبد الرحمن الكواكبي.. قلم ضد السيف

كان عبد الرحمن الكواكبي الذي يعيش في مدينة حلب منذ ولد بها في سنة 1848، يتأمل حال المسلمين في ماضيهم وحاضرهم، لماذا ضعفوا؟، لماذا تدهوروا؟، لماذا يستسلمون لمن يستبد بهم؟، وشيئاً فشيئاً وضع يده على بعض الإجابات، أشياء كثيرة يراها سبباً لتدهور حال المسلمين، أهمها فقدان المسلمين الحرية بجميع أنواعها: حرية التعليم، حرية الخطابة، حرية البحث العلمي، إن المسلم تدهور حاله حينما أصبح مجرداً من حرية القول والعمل، ومجرداً من الأمن والأمل.

افتتح الكواكبي مكتباً للمحاماة خصصه للدفاع عن المظلومين، ضد مظالم الوالي وكبار الأعيان، فأمر الوالي بالقبض عليه بتهمة أنه يعمل على تأليف جمعية لمناوأة الدولة، ولكي تكون التهمة مضمونة فإن الشرطة عند تفتيش منزل الكواكبي دست له في الأوراق المصادرة صورة خطاب زعموا أن الكواكبي قد “بعث به إلى قناصل الدول الأجنبية يحرضهم فيه على مخاصمة الحكومة والعمل على تخليص البلاد من المظالم”. وأحضر الوالي خمسين شاهداً إلى عدلية حلب ليؤكدوا ثبوت تهمة الخيانة العظمى للكواكبي، وبعد سماع الشهود والأدلة والمرافعات ـ كما لو كانت المحاكمة عادلة حقاً ـ نطقت المحكمة بالحكم بإعدام الكواكبي.

كان هذا الحكم بمثابة صدمة عنيفة للكواكبي، كشفت له عن قرب أن الاستبداد يستطيع أن يشتري كل شئ، يستطيع أن يشتري الشرطة والشهود والقضاة والمصفقين، صدمة جعلته يتحرك بضراوة دفاعاً عن نفسه، فاعترض على حكم الإعدام، وأعلن عدم ثقته في حكومة حلب، وواليها، وأصر على أن تحول محاكمته إلى محكمة أخرى، وبعد أخذ ورد مع نظارة العدل في الأستانة قررت محكمة التمييز محاكمته أمام محكمة بيروت، وفي بيروت تبينت المحكمة أن التهمة ملفقة من أساسها، فحكمت ببراءة الكواكبي، وطلبت عزل الوالي.

استقل الكواكبي الباخرة من بيروت إلى الأسكندرية، مصطحباً معه ابنه كاظم، لقد تكتم الكواكبي كل شئ حتى عن أقرب أصدقائه، لم يتكتم فقط قراره بالهجرة إلى مصر، لكنه تكتم أيضاً أوراقاً أكثر أهمية تحمل عنواناً بسيطاً هو: “طبائع الاستبداد”، ومنذ وصل الكواكبي إلى القاهرة سنة 1899، توثقت علاقته بالشيخ علي يوسف صاحب جريدة “المؤيد”، وبدأت مقالاته عن الاستبداد السياسي تنشر في المؤيد بتوقيع مجهول، وفي سنة 1900 جمع الكواكبي مقالاته في كتاب لم يوقعه باسمه، وكان عنوان الكتاب غريباً: “طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد، وهي كلمات حق وصيحة في واد، إن ذهبت اليوم مع الريح قد تذهب غداً بالأوتاد.. محررها هو الرحالة ك”.

بدأ الكواكبي كتابه بالتساؤل: ما هو الاستبداد؟، ومن السطر الثاني مباشرة يبدأ الكواكبي في إجابة السؤال، والانطلاق منه، هكذا يكتب:

“إن الاستبداد هو صفة للحكومة المطلقة العنان، التي تتصرف في شئون الرعية كما تشاء بلا خشية ولا عقاب”، وسبب الاستبداد هو أن تكون الحكومة “مطلقة العنان، لا يقيدها قانون ولا إرادة أمة، أو أنها مقيدة بنوع من ذلك، ولكنها تملك بنفوذها إبطال هذه القيود والسير على ما تهوى”.. و”المستبد يتحكم في شئون الناس بإرادته لا بإرادتهم، ويحاكمهم بهواه لا بشريعتهم، ويعلم من نفسه أنه الغاصب المعتدي فيضع كعب رجله على أفواه الملايين من الناس يسدها عن النطق بالحق.. والمستبد عدو الحق وعدو الحرية وقاتلهما، والمستبد يتجاوز الحد لأنه لا يرى حاجزاً، فلو رأى الظالم على جنب المظلوم سيفاً لما أقدم على الظلم”.

ثم ينتقل الكواكبي إلى نقطة أخرى هي: علاقة الاستبداد بالعلم، فيقول: “ما أشبه المستبد في نسبته إلى رعيته بالوصي الخائن القوي على أيتام أغنياء، فيتصرف في أموالهم وأنفسهم كما يهوى ماداموا قاصرين، فكما أنه ليس من صالح الوصي أن يبلغ الأيتام رشدهم، كذلك ليس من غرض المستبد أن تتنور الرعية بالعلم”.

إن الحاكم المستبد يخاف من انتشار العلم، إنه يريد الإبقاء على رعيته في الظلام، لأن الجهل يضاعف سيطرته عليهم.

أراد الكواكبي أن يكون كتابه مصباحاً ينير الطريق أمام أمته، ولكنه نسى أن هناك سلطاناً يحكم بنفس الأساليب التي كشفها هو، وإذا كان الكواكبي يملك قلماً، فإن السلطان يملك سيفاً، وفي عام 1902، مات الكواكبي بـ “السم”.

الشيخ علي عبد الرازق

في 3 مارس 1924، أصدر البرلمان التركي قراراً سرعان ما وقعه مصطفى كمال أتاتورك، وطلب تنفيذه فوراً، بإلغاء منصب الخلافة نهائياً، وخلع السلطان عبد المجيد خليفة المسلمين، وطرده من تركيا مع كل أسرته قبل الخامسة صباحاً.

من اليوم التالي مباشرة بدأ اللعاب يسيل، لعاب الملك فؤاد في القاهرة، ولعاب الحكومة البريطانية في لندن، لقد أصبح العالم الإسلامي ـ لأول مرة منذ ألف سنة ـ بلا خليفة، لقد أعلن مصطفى كمال قيام الجمهورية في تركيا، ورفض أن يتحول هو إلى خليفة، ولكن الملك فؤاد لا يرفض، كما أن بريطانيا هي الأخرى بدأت تكتشف أن من مصلحتها تشجيع فؤاد على ذلك.

في تلك الأيام، كان الشيخ علي عبد الرازق يضع اللمسات الأخيرة لكتابه “الإسلام وأصول الحكم ـ بحث في الخلافة والحكومة في الإسلام”، ولم يكن يعلم أن كتابه هذا سوف يصبح أسطورة في التاريخ السياسي الحديث لمصر.

يتسائل علي عبد الرازق: ما هو سند الخلافة؟، هل هو القرآن؟، السنة؟، إجماع المسلمين؟، إنه مبدأياً يقرر أن القرآن والسنة لم يتعرضا مطلقاً لموضوع الخلافة، كما أن الإجماع لم ينعقد قط على خليفة، بل أن التاريخ الإسلامي لا يكاد يعرف خليفة إلا وعليه خارجون ومتمردون. إذن ما هو سند الخلافة؟.

إن علي عبد الرازق يرى أن النظرة الدينية إلى الخلافة قد دفعت الحكام إلى الاستبداد والظلم، وسهلت عليهم العدوان والبغي، وإذا كانت زعامة النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) أساسها الدين لا السياسة، فإن هذه الزعامة ـ يقول علي عبد الرازق ـ قد انتهت بموته، وليس لأحد من بعده أن يخلفه في زعامته، لا يصح، لا يجوز.

إن الصحيح إذن أن الزعامة التي توجد بعد النبي هي زعامة أخرى، زعامة مدنية سياسية، زعامة الحكومة والسلطان، فلماذا أصر الحكام بعد وفاة النبي وطوال ألف سنة على استخدام لقب “الخليفة”، وهم يقصدون بذلك “خليفة رسول الله”؟.

يقول علي عبد الرازق إن السبب كان يرجع في البداية إلى أن هذا اللقب له روعة، وفيه قوة، كان الحكام الأوائل في حاجة إليها لتدعيم الدولة الإسلامية الناشئة، ولكن، سرعان ما اختفى هذا السبب وحل محله سبب جديد، لقد أصبحت لسلاطين المسلمين مصلحة سياسية في استخدام هذا اللقب بمعناه الديني في أغراض سياسية، لهذا استطاع السلاطين أن يروجوا بين المسلمين أن “طاعتهم من طاعة الله.. وعصيانهم من عصيان الله”.

عقب صدور كتاب علي عبد الرازق، تدفقت إلى أسواق القاهرة كتب كثيرة تهاجمه بعنف، أول هذه الكتب هو كتاب بعنوان “حقيقة الإسلام وأصول الحكم” تأليف الشيخ محمد نجيب المطيعي، مفتي الديار المصرية السابق، الذي يعتبر أن كتاب علي عبد الرازق هو “.. كفر صريح يجب على قائله أن يتوب منه ليرجع إلى حظيرة الإسلام”.

ثم كتاب ثان وثالث ورابع، يجمع بين هذه الكتب كلها شخص واحد تخاطبه: الملك فؤاد، ملك مصر، الذي يسعى لإعادة الخلافة.

جوهر المسألة إذن هو رأي نشره علي عبد الرازق في كتاب من مائة صفحة، فلماذا تحدث كل هذه الثورة ضده؟، هل الإسلام يمنع الرأي؟، يمنع الاختلاف؟.

إن الإسلام ينادي بالحرية، يوم كان السلطان خادماً للشعب انتشر الإسلام، وحينما أصبح الشعب خادماً للسلطان خسر الإسلام، حينما كان الفرد العادي يستطيع أن يقول لأمير المؤمنين: “والله لو رأينا فيك اعوجاجاً لقومناه بحد سيوفنا”، كان الإسلام قوة، وحينما أصبح الفرد العادي يخشى سيف السلطان أصبحت أرض الإسلام مستعمرة لكل قوة.

الملك يتحرك:

عندما أصدر الشيخ علي عبد الرازق كتابه، لم يكن يعلم أن هذا الكتاب سوف يتسبب في أخطر أزمة وزارية يشهدها التاريخ المصري الحديث بسبب كتاب واحد. كان الملك فؤاد يحكم مصر آنذاك، بدستور أوقف العمل به، وبرلمان معطل، وسعد زغلول زعيم الأغلبية خارج الحكم، لذلك انعقدت محكمة من هيئة كبار العلماء لمحاكمة الشيخ علي عبد الرازق، بتهمة الإلحاد، وصدر الحكم في جلسة واحدة: “حكمنا نحن شيخ الجامع الأزهر بإجماع أربعة وعشرين عالماً معنا من هيئة كبار العلماء بإخراج الشيخ علي عبد الرازق أحد علماء الجامع الأزهر والقاضي الشرعي بمحكمة المنصورة الإبتدائية الشرعية ومؤلف كتاب (الإسلام وأصول الحكم) من زمرة العلماء”.

لم تكن شهادة العالمية هي الشئ الوحيد الذي تجرد منه الشيخ علي عبد الرازق، إن الحكم يقضي أيضاً “.. بمحو اسم المحكوم عليه من سجلات الجامع الأزهر والمعاهد الأخرى، وطرده من كل وظيفة وقطع مرتباته في أي جهة كانت، وعدم أهليته للقيام بأية وظيفة عمومية، دينية كانت أو غير دينية”.

هنا بدأت الأزمة الحقيقية تنفجر،إن هيئة كبار العلماء هي هيئة دينية، لا يحق لها أن تعاقب الشيخ علي عبد الرازق على رأي نشره في كتاب، لكن، لنفرض جدلاً أن من حقها أن تعاقبه، فهل من حقها أن تفصله من وظيفته المدنية؟، إنه موظف مدني تابع لوزارة الحقانية (العدل)، وليس تابعاً للأزهر، فهل تقوم الوزارة بفصله من وظيفته المدنية تنفيذاً لقرار هيئة كبار العلماء؟.

هذه هي المشكلة التي بدأت تفرض نفسها على مجلس الوزراء، وخلفت أول أزمة كبرى في مصر بسبب كتاب.

أقال الملك فؤاد، عبد العزيز فهمي (رئيس حزب الأحرار الدستوريين)، وزير الحقانية أنذاك، وكانت الجريدة الوحيدة التي تدافع عن كتاب الشيخ هي جريدة “السياسة” التي يرأس تحريرها الدكتور محمد حسين هيكل ويكتب فيها طه حسين، بينما كل الصحف الأخرى تهاجم علي عبد الرازق، ووسط المعركة التي كان حزب الأحرار الدستوريين يخوضها في مواجهة الملك بسبب إقالة رئيسه، كان على الحزب أن يخوض معركة أخرى في مواجهة نفسه، إن للحزب وزيرين آخرين في الحكومة (محمد علي علوبة وتوفيق دوس)، استقالا من الوزارة احتجاجا على طرد رئيس حزبهما من الوزارة، وقبل أن يمضي يوم آخر كان إسماعيل صدقي، وزير الداخلية ـ الذي يستشفى في أوروبا آنذاك ـ قد أرسل باستقالته من الوزارة تلغرافياً تضامناً مع موقف الحرار الدستوريين.

بهذه الاستقالة يكون كتاب علي عبد الرازق قد ادى إلى إقالة وزير واستقالة ثلاثة وزراء، وانهيار ائتلاف وزاري، وقيام أزمة سياسية ضخمة كما لم يحدث مع أي كتاب آخر في تاريخ مصر السياسي.

طه حسين.. ضد الحكومة

في يوم الأربعاء 20 مارس سنة 1932، عقد مجلس وزراء الحكومة المصرية جلسة خاصة لحسم موضوع ناقشه البرلمان وناقشته الصحف من قبل، في هذه الجلسة لم يتحدث أحد سوى وزير المعارف، وحينما انتهى مجلس الوزراء من سماع تقرير وزير المعارف العمومية خرج إسماعيل صدقي رئيس الوزراء إلى مندوبي الصحف وأذاع عليهم البيان التالي:

“.. قرر مجلس الوزراء فصل الأستاذ طه حسين أفندي، الموظف بوزارة المعارف العمومية، من خدمة الحكومة”.

بهذا القرار القصير، اعتبر رئيس الوزراء أن الأزمة التي استمرت قائمة ست سنوات كاملة قد انتهت بحل ترضاه جميع أطراف الأزمة: الملك فؤاد، السفير البريطاني، مجلس الشيوخ، مجلس النواب، الأزهر، حل يرضاه الجميع، ماعدا شخصاً واحداً يهمه الأمر: طه حسين.

إن الكتاب الذي أثار كل هذه الضجة هو “في الشعر الجاهلي”، وقد أصدره الدكتور طه حسين في سنة 1926، وكل ما ذكره طه حسين في كتابه، هو:

“.. إن الكثرة المطلقة مما نسميه أدباً جاهلياً ليست من الجاهلية في شئ، وإنما هي منحولة بعد ظهور الإسلام.. ولا أكاد أشك في أن ما بقى من الأدب الجاهلي الصحيح قليل جداً لا يمثل شيئاً ولا يدل على شئ، ولا ينبغي الاعتماد عليه في استخراج الصورة الأدبية الصحيحة لهذا العصر الجاهلي”.

هذا كل ما قاله طه حسين في كتابه، هذا جوهر نظريته الجديدة التي خرج بها، هذه إذن نظرية تهم أولاً المشتغلين بالأدب قبل أن تهم المشتغلين بالسياسة، فإذا كانت النظرية خطيرة كما كتب طه حسين، فيجب أن ينزعج الأدباء لا السياسيون لخطورتها.

لكن، هذه النظرية أزعجت كل شخص ماعدا المشتغلين بالأدب، أزعجت الأزهر والبرلمان والملك والنيابة العامة ومجلس الوزراء، ولم تزعج المشتغلين بالأدب ولا المهتمين به.

كل ما كان يريده طه حسين منا، ألا نأخذ القديم على علاته لمجرد أنه قديم، ألا نصدق آباءنا في التاريخ الذي رووه لمجرد أنهم أباؤنا، يريد طه حسين لنا عقلاً واعياً، يبحث ويقارن ويشك، ويفحص ويراجع.. ثم في النهاية يؤمن.