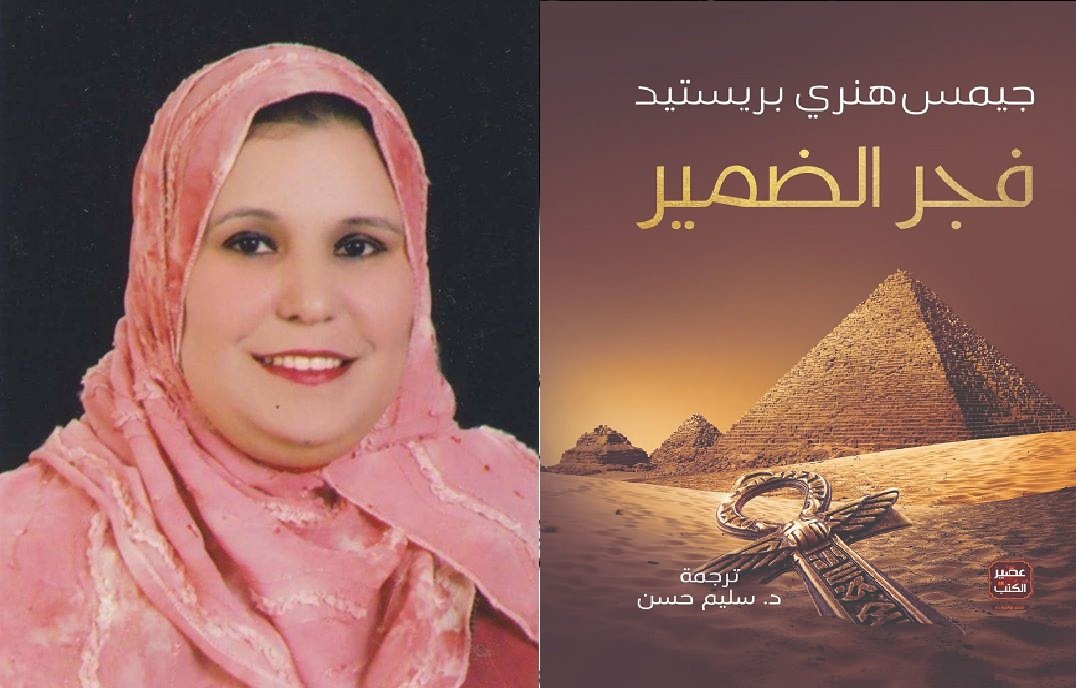

رباب يحيى

الكتاب: فجر الضمير

المؤلف: جيمس هنري برستد

ترجمة: سليم حسن

الناشر: الهيئة العامة لقصور الثقافة،القاهرة، 2020

هذا الكتاب “فجر الضمير” لعالم الآثار الأمريكي المتخصص في المصريات جيمس هنري برستد ( 1865-1935م)، واحد من الكتب المرجعية “الكلاسيكية” الكبرى في تاريخ الحضارة المصرية القديمة منذ صدرت طبعته الأولى باللغة الإنجليزية عام 1933، وفي عام 1956 ـ إبان العدوان الثلاثي على مصر ـ قام الدكتور سليم حسن، عميد الأثريين المصريين والعرب، بترجمة الكتاب إلى العربية، والدكتور سليم حسن هو صاحب موسوعة `”مصر القديمة” (في ثمانية عشر جزءًا)، و”الأدب المصرى القديم” (جزئين)، وغيرها من الكتب والدراسات والترجمات التي لا غنى عنها لكل باحث أو مهتم بتاريخ مصر القديمة.

لا يقل ما قدَّمه برستد في هذا الكتاب، عمَّا قدَّمه شامبليون؛ فإذا كان الأخير قد فكَّ رموز اللغة المصرية القديمة، فإن برستد هو من أزاح الغبار من فوق الأحجار والمقابر والجماجم والبرديات لينهل من تاريخ وحضارة مصر. ورغم أن برستد له العديد من الأعمال؛ منها: “تاريخ مصر منذ أقدم العصور إلى العصر الفارسي” و”تطور الفكر والدين في مصر القديمة” و”تاريخ المصريين القدماء”، إلا أنه اشتهر بكتابه هذا “فجر الضمير” ـ آخر مؤلفاته قبل وفاته ـ الذي كرسه لعرض مفصل لنظريته التي مفادها أن الحضارة المصرية القديمة هي المهد الأول للقيم والأخلاق، على ضوء ما استقاه من أبحاثه والحقائق الواردة في الوثائق التاريخية المكتشفة.

فحينما نلقي بنظرنا إلى الوراء في بداية وجود بني البشر، ينكشف لنا في الحال أن الإنسان في بداية حياته ظل نحو مليون سنة، يُصارع الطبيعة والوحوش والكوارث البيئية، بل ويقاتل الإنسان نفسه، ولم يُنتج سوى السلاح والبلطة والرُمح والسهم وكل آلات القتل، فكيف أصبح في وقت ما صاحب وازع أخلاقي؟، وكيف خضع في النهاية لهذا الوازع عندما أحس به وتلقى وحيه لأول مرة؟، وكيف ينهض من عالم خال من أي تصور للأخلاق إلى التمسك بالمُثُل الاجتماعية، ويتعلم أن يستمع باحترام إلى الأصوات الباطنة المنبعثة من قرارة نفسه؟، وكيف أنه رغم الفوائد الظاهرية الملموسة التي تفيدها الفتوح المادية ظهر الجيل الأول من البشر مدركين القيم الباطنة التي لا تُرى؟.

الوثائق القديمة التي عثر عليها “برستد” تمدنا بالإجابة عن هذه الأسئلة، وتكشف لنا عن أصول مُثُلنا الوراثية في هذا الكتاب، مصحوبة بتعليقات وشروح من المترجم تجعلها سهلة الفهم، وهذه الوثائق تكشف لنا عن فجر الضمير ونشوء أقدم مثل للسلوك، وما نتج عن ذلك من ظهور عصر الأخلاق.

قسّم برستد التاريخ الإنساني إلى مرحلتين: “مرحلة المادة”، وهي التي تمتد لحوالي مليون عام، حين كان الإنسان يصارع الطبيعة من أجل البقاء، ثم الإنتقال العظيم الذي بدأ بنهاية العصر المطير، وجفاف غابات شمال أفريقيا وتحولها لصحاري قاحلة، ثم هجرة الإنسان القديم واستقراره حول ذلك الشريان المائي (نهر النيل)، واكتشاف الزراعة وتكوُّن أول مجتمع إنساني، ومن ثم ظهور “مرحلة الأخلاق” التي تبلغ من العمر الآن حوالي 5000 عام.

رأى برستد أن تكوين مصر الجغرافي، والمناخي، جعل منها معملاً مغلقاً، نمت فيه الأخلاق وتطورت، وسبق تطورها أي مكان آخر سواء على ضفاف الفرات أو أوروبا أو الشرق الأقصى وآسيا.

يستعرض الكتاب كيفية تطور الأخلاق وانتشار هذا التطور جغرافياً، بداية من أول نتاج حضاري قديم وصل إلينا كنقوش وكتابات جبانات النوبة، مرورا بظهور الآلهة القديمة، ونشأة فكرة الاعتقاد في الحياة بعد الموت، والعقيدة الشمسية والأوزيرية، وعصر بناء الأهرام، وانهيار المذهب المادي وتطور دور الآلهة في حياة البشر وانتشار السحر، وعقيدة التوحيد عند إخناتون، وسقوطها، وصولاً لعصر الأنبياء العبرانيين ـ بتعبير المؤلف.

على مدى صفحات الكتاب البالغة (412 صفحة)، نكتشف أن المصري القديم أدرك أن حضارة بلا قيم هي بناء أجوف، لا قيمة له، فكم من حضارات انهارت، وأصبحت نسيًا منسيًّا؛ لذا سعى إلى وضع مجموعة من القيم والمبادئ التي تحكم إطار حياته، تلك القيم التي سبقت “الوصايا العشر” بنحو ألف عام. وقد تجلى حرص المصري القديم على إبراز أهمية القيم في المظاهر الحياتية؛ فكان أهم ما في وصية الأب قبل وفاته تتحدث عن الجانب الأخلاقي، حيث نجد الكثير من الحكماء والفراعنة يوصون أبناءهم بالعدل والتقوى، كذلك كانوا يحرصون على توضيح خلود تلك القيم في عالم الموت، لذا؛ نحتوا على جدران مقابرهم رمز إلهة العدل “ماعت” ليتذكروا أن العمل باقٍ معهم.

يقول المؤلف في صفحة (43): “تدل المصادر التي وصلت إلينا، على أن الوازع الخُلقي قد شعر به المصريون الأقدمون قبل أن يوجد الشعور به في أي صقيع آخر، فإن أقدم بحث عُرف عن الحق والباطل في تاريخ الإنسان، عُثر عليه في ثنايا مسرحية (منفية)، تشيد بعظمة مدينة (منف) وسيادتها، ويرجع تاريخها إلى منتصف الألف الرابع قبل الميلاد.

يدل شكل هذه المسرحية بداهة، على أنها بحث في أصول العالم، ما بين ديني وفلسفي، وهي من تأليف طائفة مفكرة من الكهنة في المعابد المصرية، غير أن موضوعها لم يتناول ما كانت عليه حياة الشعب المصري بأسره في ذلك الحين، وعلى ذلك يكون الشعور الأخلاقي قد انحدر تدريجياً من طبقة أشراف رجال البلاط الملكي وطائفة كهنة المعابد إلى أشراف رجال الأقاليم أولاً، ثم إلى عامة أفراد الشعب ثانياً. وقد استعمل المصري القديم كلمة “قلب” لتدل على “العقل” أو “الفهم”، لأنه كان يعتقد أن القلب هو مركز الفهم، وصار الإله نفسه هو القلب الذي يفكر، واللسان الذي يتكلم، وذلك يلفت نظر “برستد” فيقول: فهل بعد ذلك يمكننا أن نتعرف على الأساس التاريخي السحيق في القدم لعقيدة “الكلمة” في أيام العهد الجديد (الإنجيل)؟: “في البدء كانت الكلمة، وكانت الكلمة مع الله والكلمة كانت الله”، وهل نجد هنا صدى لتجارب إنسانية عتيقة على شاطئ النيل؟.

يقول برستد في صفحة (124):

“كان المصري في عصر الأهرام يشعر بوجود جو من الوازع الخُلقي يزعه، حتى أن متون الأهرام قد أظهرت لنا الآن ذلك الوازع مطلاً على ما قد مضى من تلك العصور التي لم تكن تعرف معنى للخطيئة والشجار بين أفراد تلك الجماعة الأولى، من طائفة الأبرياء الذين وُلدوا قبل أن يوجد (الشجار)، و(الصوت)، و(السب)، و(النزاع)، أو (التشويه المروع)، الذي ارتكبه كل من (حور) و(ست) ضد الآخرـ وذلك وفقاً للأسطورة، أن ست اقتلع عين حور من محجرها، أما حور فقد سلت خصيتي ست ـ على أن الاعتقاد بوجود عصر للمثال الأعلى، أو على الأقل بوجود عصر للعدالة والسلام، يجب أن نربط بينه وبين ذلك العصر الذي يشار إليه في متون الأهرام، بأنه العصر الذي قبل أن يظهر فيه الموت”.

وفي ذلك العصر المبكر، لأقدم جماعة بشرية وصلت إلينا أخبارها، ساد الاعتقاد بأن حق كل فرد في التحلي بالأخلاق الفاضلة، يمكن أن يقوم على أساس النهج والسلوك اللذين يعامل بهما أفراد أسرته، وهم والده ووالدته وإخوته وأخواته. وهذه الحقيقة تعتبر ذات قيمة بالغة ومكانة عظيمة في هذا البحث الجليل، وقد أكدها أحد أشراف رجال الوجه القبلي الذي كان يعيش في القرن السابع والعشرين قبل الميلاد، إذ قال في نقوش قبره بعد أن عدد لنا كثيراً من أعماله الطيبة:

“إني لا أقول كذباً، لأني كنت إنساناً محبوباً من والده، ممدوحاً من والدته، حسن السلوك مع أخيه، ودوداً لأخته.”.

كما نجد بعد فترة من تاريخ هذا النقش، أن أحد المقربين من الملك من أهل الصعيد الأقصى يؤكد أيضاً: “إن الملك مدحني، وترك والدي وصية لمصلحتي، لأني كنت طيباً… وإنساناً محبوباً من والده، ممدوحاً من والدته، ويحبه كل إخوته.”.

كان البر بالوالدين من أهم الفضائل البارزة في عصر الأهرام، نجد ذلك مذكوراً في النقوش القديمة مراراً وتكراراً في جبانات الأهرام، وكثيراً ما نرى الأشراف في عهد الأهرام، يجمعون كل صفاتهم الحسنة في العبارة الآتية: “كنت إنساناً محبوباً من والده، وممدوحاً من أمه، محبوباً من إخوته وأخواته”.

هذه العلاقات الأسرية الودودة، التي تنطق بها تلك النقوش تعد كشفاً ذا أهمية أساسية في تاريخ الأخلاق، وذلك لأن هذه الصورة، مضافاً إليها النقوش المدونة فوق جدران القبور، مع حكم “بتاح”، تقدم لنا برهاناً تاريخياً قاطعاً على أن الإدراك الخُلقي نبتت جذوره من حياة الأسرة، ثم تطور هذا الإدراك تدريجياً حتى أخذ شكل قوة وازعة متزايدة تسيطر على سلوك الإنسان، وهو تطور يسير متجهاً نحو توطيد مكانة “الضمير”، حتى يصير قوة اجتماعية ذات نفوذ في حياة البشر أجمعين.

يدل على ذلك، كما يقول المؤلف في صفحة (130):

“في الوقت الذي كان فيه مدى السلوك الحسن محصوراً على الأرجح في أول الأمر، في دائرة الأسرة، فإن نطاقه قد أخذ يتسع حتى صار يشمل الجيرة، أو الطائفة قبل عصر الأهرام بزمن طويل، فمن ذلك أننا نجد أن أحد الموتى يقص علينا في نقوش قاعدة تمثال جنائزي له منصوب في قبره، وقد صور المثًّال بصورة ناطقة له كأنها هو: (لقد طلبت إلى المثًّال أن ينحت لي هذه التماثيل، وقد كان مرتاحاً للأجر الذي دفعته إليه”.

كما يقول مدير ضيعة يدعى “مِنى” في نقوش مأخوذة من مقبرته، التي من عهد الأسرة الرابعة (2900 ـ 2750 ق.م)، وموجودة الآن في متحف “جلبتوتيك” بمدينة ميونخ، ما يأتي: “أما فيما يخص كل رجل عمل هذا لي (أي ساهم في إقامة هذا القبر)، فإنه لم يكن قط غير مرتاح، سواء أكان صانعاً أم حجاراً، فإني قد أرضيته”.

من الواضح هنا، أن كلا الرجلين أراد أن يعلن أنه حصل على معداته الجنائزية من طريق شريف، وأن كل من عمل في إعدادها قد تسلم أجره كاملاً غير منقوص.

كذلك ترك لنا أحد حكام المقاطعات، ممن عاشوا في القرن السابع والعشرين قبل الميلاد، البيان التالي عن حياته الصالحة (كما أورده المؤلف في صفحة 130)، حيث يقول:

“لقد أعطيت خبزاً لكل الجائعين في جبل الثعبان (قريته)، وكسوت كل من كان عرياناً فيها، وملأت الشواطئ بالماشية الكبيرة، وأراضيها المنخفضة بالماشية الصغيرة، وأشبعت كل ذئاب الجبل، وطيور السماء بلحوم الحيوان الصغير… ولم أظلم أحداً قط في ممتلكاته حتى يدعوه ذلك إلى أن يشكوني لإله مدينتي… ولقد كنت محسناً لأهل ضيعتي بما في حظائر ماشيتي، وفي مساكن صيادي الطيور، وإني لم أنطق كذباً، لأني كنت محبوباً من والده، ممدوحاً من والدته، رفيع الأخلاق مع أخيه، ودوداً لأخته”.

ونجد مراراً وتكراراً، أن أولئك الناس القدماء، الذين مضى على انقضاء زمنهم نحو 4000 أو 5000 سنة، يؤكدون لنا براءتهم من عمل السوء، فيقص علينا رئيس أطباء الملك “سحورع” في منتصف القرن الثامن والعشرين قبل الميلاد ما يأتي: “إني لم آتِ أي سوء قط ضد أي إنسان”.

ويلاحظ “بريستد” أنه بعد ذلك العهد بقليل، نجد كاهناً يقول نفس ذلك الكلام أيضاً: “إني لم أرتكب أي عنف ضد أي إنسان”. وبعد ذلك العهد بقرن أيضاً نجد كذلك مدنياً رقيق الحال، قد أقام نصباً على واجهة قبره ليقرأه الأحياء منقوشاً عليه الخطاب التالي:

“أنتم أيها الأحياء الذين على وجه الأرض، المارون بهذا القبر، جودوا بقربان جنازي مما عندكم، فيؤتى به إليًّ، لأني كنت إنساناً محبوباً من الناس، فلم أجلد قط في حفرة أي موظف منذ ولادتي، ولم أستول على متاع أي شخص قسراً، وكنت أفعل ما يرضي جميع الناس”.

لاشك أن تدوين مثل تلك الأقوال في جبانات عصر الأهرام (أي منذ خمسة آلاف سنة)، لم يكن أمراً قليل الأهمية، لأنه أقدم برهان على الشعور بالمسئولية الأخلاقية عند قدماء المصريين، وأن الوازع الخُلقي لم يبق مقتصراً على علاقة الإنسان بأسرته وجيرانه، أو المجتمع الذي يعيش فيه فحسب، بل كان قد بدأ تأثيره يظهر في ذلك الزمان في الأوساط العليا من المجتمع البشري، حتى صار تأثيره يظهر في واجبات الحكومة نحو عامة الشعب، وتحتوي متون الأهرام على أدلة قاطعة لا تقبل الشك، على أن طلبات “العدالة” و”الحق”، كانت قوتهما أقوى من سلطة الملك نفسه، ونجد في القرن الثامن والعشرين قبل الميلاد، أن أحد ألقاب الملك “وسركاف” الرسمية لقب “مقيم العدالة” (ماعت)، وتمدنا حكم الوزير “بتاح حتب” بأقدم نصوص موجودة في أدب العالم كله للتعبير عن السلوك المستقيم، فعندما شعر ذلك الوزير المسن بضعفه بسبب تقدمه في السن (110 سنة)، كما ذكر هو في مقدمة حكمه، طلب من الملك أن يسمح له بتعليم ابنه (أي ابن الوزير بتاح)، ليعده للقيام بأعباء الواجبات الحكومية حتى يكون مساعداً لوالده وخلفاً له، وقد وافقه الملك على ذلك، وحينئذ قام الوزير الكبير بالنصح لابنه بألا يسئ استعمال الحكمة التي سيلقنه إياها، بل ينتهج سبيل التواضع، فيقول:

“لا تكونن متكبراً بسبب معرفتك، فشاور الجاهل والعاقل، لأن نهاية العلم لا يمكن الوصول إليها، وليس هناك عالم بلغ في فنه حد الكمال”، ثم يعقب ذلك ثلاث وأربعون فقرة يخصص ثلثها (أي 14 فقرة من 43 فقرة)، في التأكيد على حسن الذوق واستعمال الذهن الذي أطلق عليه كالمعتاد كلمة “القلب”، وأحسن الصفات القيمة التي يجب على الشاب أن يتحلى بها أن يكون قادراً على الإصغاء، فنجده يقول: “إن المستمع هو الذي يحبه الإله، أما الذي لا يستمع فإنه هو الذي يبغضه الإله، والعقل (القلب حسب النص الأصلي) هو الذي يجعل صاحبه مستمعاً أو غير مستمع، إن ثروة المرء العظيمة هي عقله”.. وبعض هذه النصائح يوصي بالتخلق بالحذر في حضرة العظماء، حتى إن بعضها تعرفنا آداب المائدة في حضرة الرئيس، فتقول: “خذ ما يقدم لك حينما يوضع أمامك دون أن تنظر إلى ما هو أمامه، ولا تصوّبن لحظات كثيرة إلى الرئيس (أي لا تحملق فيه)، وانظر بمحياك إلى أسفل إلى أن يحييك، وتكلم فقط بعد أن يرحب بك”.

وقد خصص جزءً أكبر إلى الحكمة الصائبة في تسيير أعمال الإنسان الرسمية، فمن ذلك قوله: “إذا كان رئيسك فيما مضى من أصل وضيع، فعليك أن تتجاهل وضاعته السابقة، واحترمه طبقاً لما وصل إليه، لأن الثمرة لا تأتي عفواً… وتكلم فقط إذا كنت تعلم بأنك ستحل المعضلات، وإن الذي يتكلم في المجالس لفنان، وصناعة الكلام أصعب من أية حرفة أخرى، وعليك أن تقدم للأمير النصيحة التي تساعده، لأن قُوتك يتوقف على مزاجه، وبطن الرجل المحبوب تُملأ وظهره يُكسى تبعاً لذلك، كن عميق القلب نزر الكلام”. (ص 136).

الدافع البديهي لمثل تلك النصيحة، هو اتباع سياسة دنيوية مبنية على اليقظة والتفطن، ومن المدهش أنها لم تلوث بشئ يذكر من العقيدة الميكيافيلية (القائلة: فرق تسد، والغاية تبرر الوسيلة)، ومن الواضح أن ذلك السياسي المسن كان ذا نظرة خارقة في انتهاز الفرص الهامة لمصلحته، مع أنه في الوقت نفسه لم يحرم حاسة الإدراك بما هو أثمن من ذلك، وعلمه بتقلبات ظروف الحياة الإنسانية قد علًّمه التواضع، ولذلك قال ينصح ابنه: “إذا أصبحت عظيماً بعد أن كنت صغير القدر وصرت صاحب ثروة بعد أن كنت محتاجاً… فلا تنسَيَّن كيف كانت حالك في الزمن الماضي، ولا تفخر بثروتك التي أتت إليك من الإله (أي الملك)، فإنك لست أفضل من أقرانك الذين حل بهم ذلك… اتبع لبًّك (أي روحك) مادمت حياً… إذا كنت حاكماً فكن شفيقاً حينما تسمع كلام المتظلم، ولا تسئ إليه قبل أن يغسل بطنه ويفرغ من قول ما قد جاء من أجله… وإنها لفضيلة يزدان بها القلب أن يستمع مشفقاً”.

كذلك، من خطاب التكليف الذي وجهه “أمنحوتب” المؤسس العظيم للدولة الوسطى المصرية، منذ أكثر من خمسة آلاف عام، إلى وزيره الأعظم “رئيس الوزراء” يدعوه إلى أن يقيم العدل ولا يّستكبر على الضعيف، وأن قوة الحاكم في عدله، وليس في بطشه، يقول:

“لا تّنسىّ أن تّحكُم بالعدل، وأعطٍ كل ذي حق حقه… واعلم أن الخوف من الأمير يأتي من إقامته العدل… وأعّلّم أنه جدير بالمّلٍكْ ألاّ يميل إلى المُستكبر أكثر من المُستضعف… راعٍ القانون الذي أُلقيّ على عّاتقك… “

كانت هذه رسالة الفرعون المصري منذ آلاف السنين، لكل من يعتلي حكم مصر أو غير مصر، فالعدل هو ميزان الملك، في أي عصر أو أي مكان.

بشكل عام يحتاج هذا الكتاب من القارئ لقدر من الصبر ودرجة من الاهتمام بالحضارة المصرية القديمة، فالمؤلف يقتبس فقرات مترجمة من الهيروغليفية، وينتقل من فكرة لأخرى، ومن عصر لأخر، بصورة سريعة من خلال عبارات مركبة، لكن في النهاية سيجد القارئ أنه قد حصل من “فجر الضمير” على قدر من المعرفة يستحق الجهد الذي بذله في القراءة، وسيشعر المصري بالكثير من الفخر، ستجعل عبارة الزعيم مصطفى كامل: “لو لم أكن مصريا لوددت أن أكون مصرياً”، ذات معنى وعلى درجة من الحقيقة.

ويبدو بأن الدكتور سليم حسن، قصد من وراء ترجمة هذا الكتاب الرائع، والرائد، بعد نحو ربع قرن من صدوره، بأن يكون بمثابة رسالة لمصر، والعرب، بل والعالم، إبان العدوان الثلاثي من إنجلترا وفرنسا وإسرائيل على مصر عام 1956، بأن تلك المواجهة أو الحرب التي يشنها الغرب عَلى مصر هي حرب ظالمة، عَلى شعب أعطى وصنع للدنيا وللإنسانية معنى الأخلاق، ومعنى ومغزى الضمير.